Psartworks

Welcome to the number one source for the best products online.

We keep adding products regularly. So do check out our latest offerings.

Buy Quality Product at an affordable price

Shop By Category

Sale

Latest

Featured Products

-

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

-

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist

Bset Selling

-

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist -

Add to WishlistAdd to Wishlist

Add to WishlistAdd to Wishlist

Testimonials

What Our Clients Say

Excellent experience with this store! They made a modification to make it just like I wanted. The result is absolutely stunning!! Absolute beautiful art I am obsessed with my space since print were added!

Lovely designs, with good quality.

4.8

4.8/5

Average Custmer Rating

Excellent experience with this store! They made a modification to make it just like I wanted. The result is absolutely stunning!!

traver carlson

Designer

Absolute beautiful art 🤍 I am obsessed with my space since were added! Lovely designs, with good quality and easy to download!

Breanna

Customer

I loved that I was given several sizes to be able to print exactly what I wanted . when I bought these. I ended up printing at walmart in size 16x20 and hung them behind my couch.

Jenesh

Client

Why Customers Love Us

Our dedication and commitment to providing the best products to our customers have made us a people’s favourite. We match our quality with the best prices and ensure our customers have a safe and smooth shopping experience with us.

News & Articles

Boho Chic Wallpapers | Best Bohemian Wallpaper Ideas

March 9, 2024

Boho Chic Wallpapers Free Download

March 6, 2024

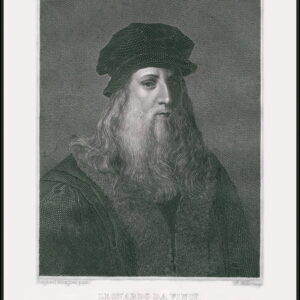

How did Leonardo da Vinci become famous?

February 11, 2024

What is depicted in “The Last Supper”? ,

February 5, 2024

What is the most interesting thing about Leonardo da Vinci?

February 4, 2024

How long did da Vinci work on the lips of the Mona Lisa?

January 28, 2024